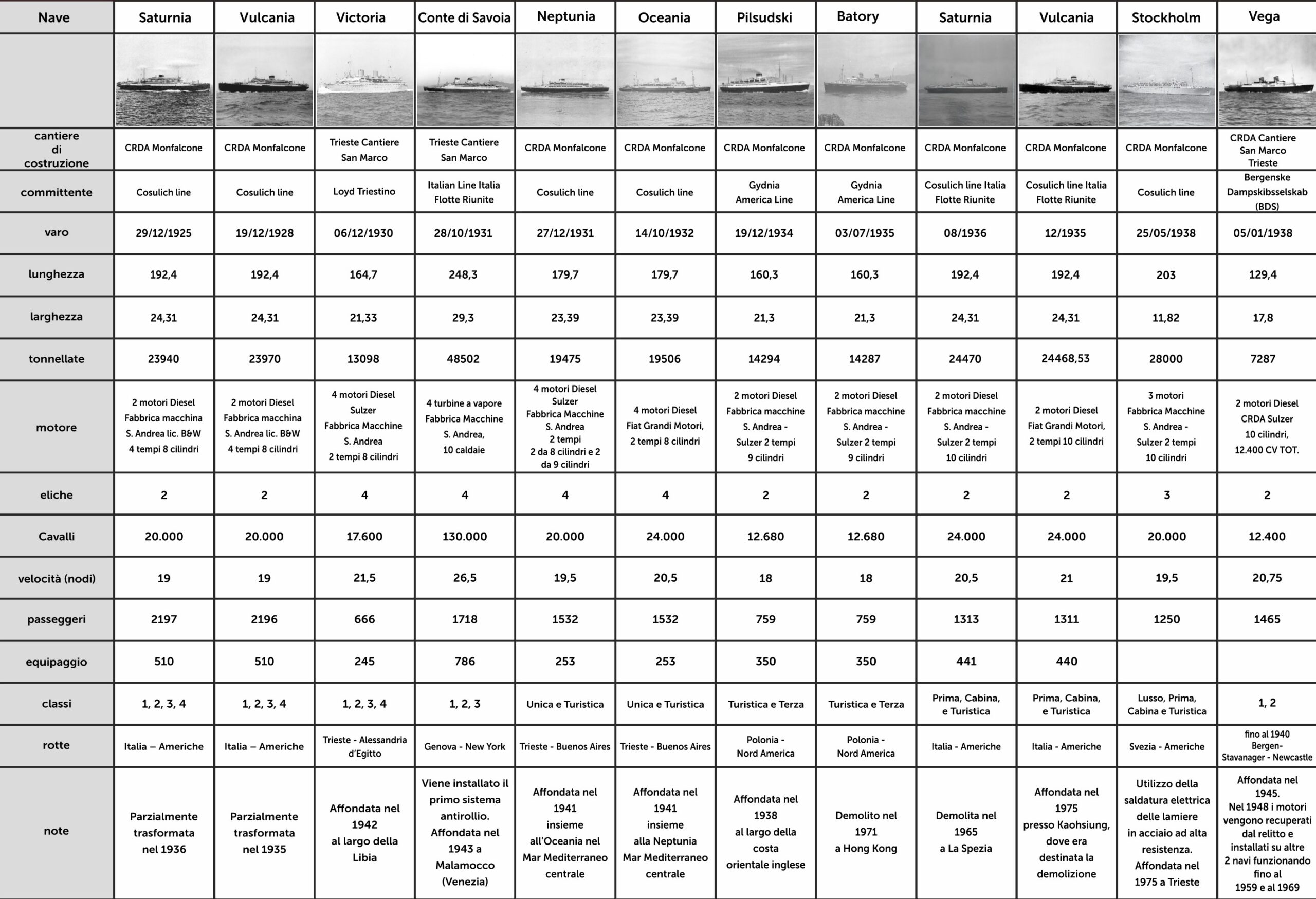

Il viaggio nella modernità. 1924-1938 Trieste nell’evoluzione della nave di linea

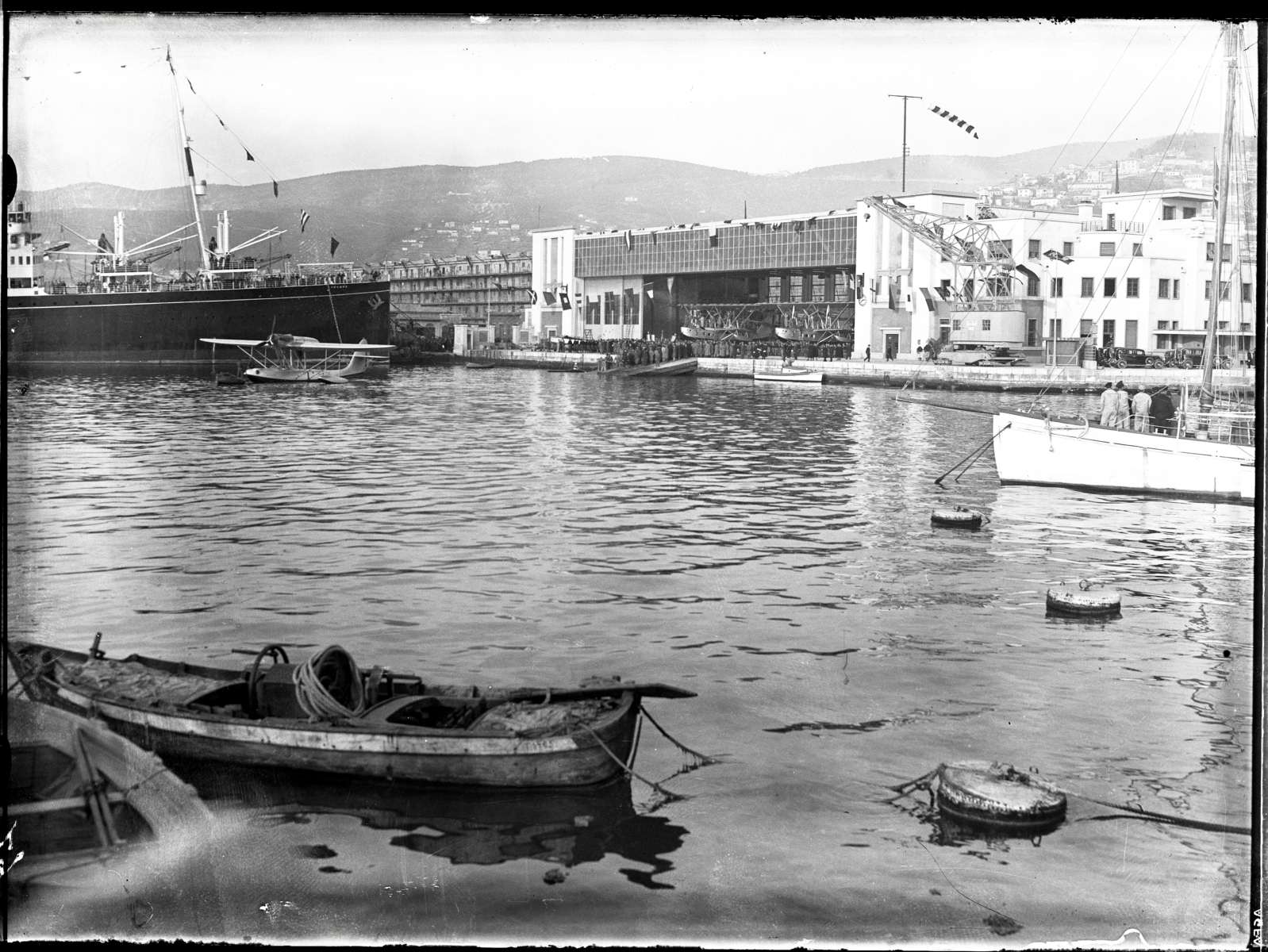

Nella storia navale triestina la costruzione del transatlantico Saturnia (iniziata nel 1924) segna l’avvio di una fase di sviluppo spinta dalla necessità dell’Italia di conquistare una posizione rilevante tra le nazioni (con i rispettivi cantieri e compagnie di navigazione) allora in competizione commerciale e di immagine.

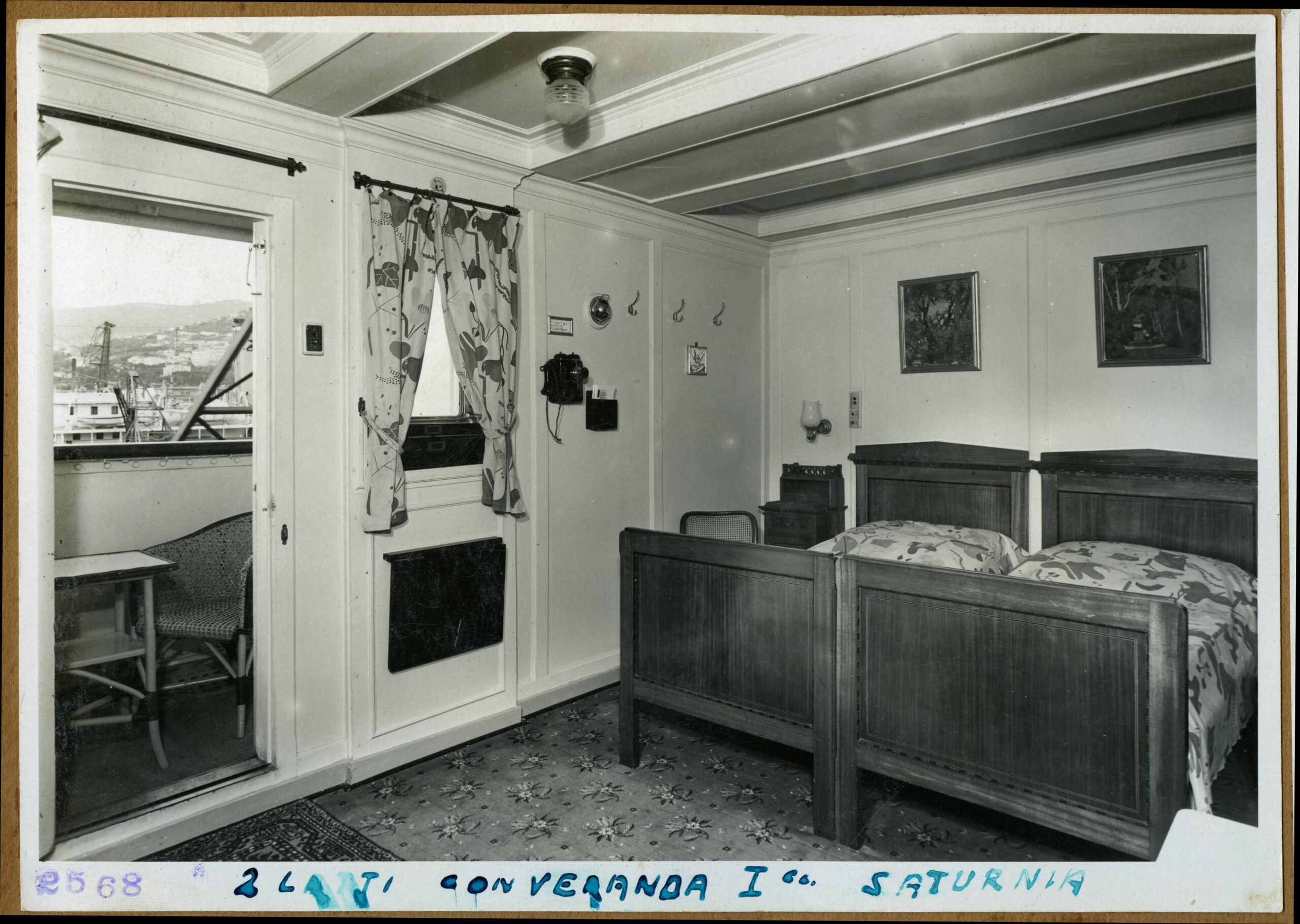

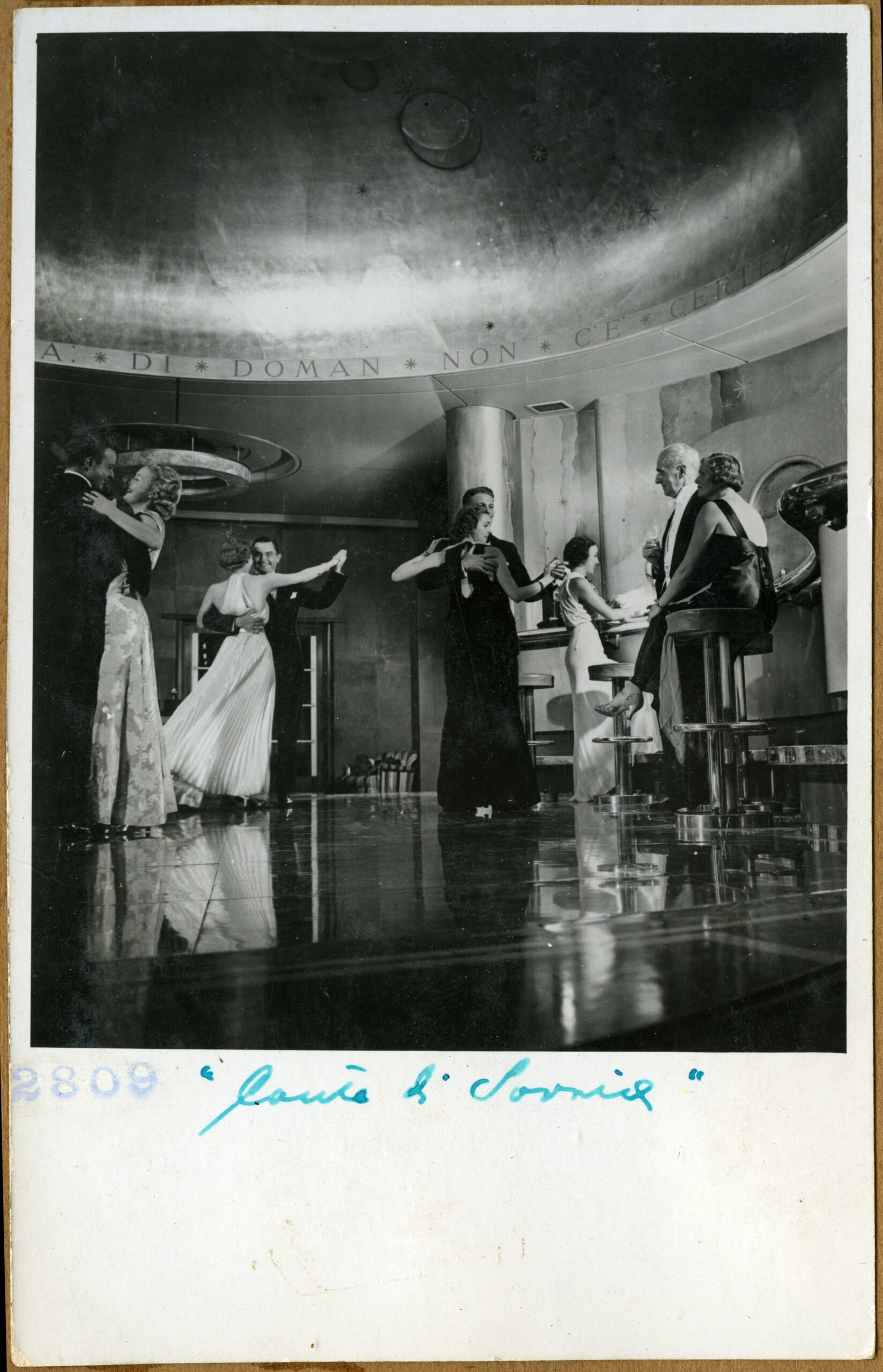

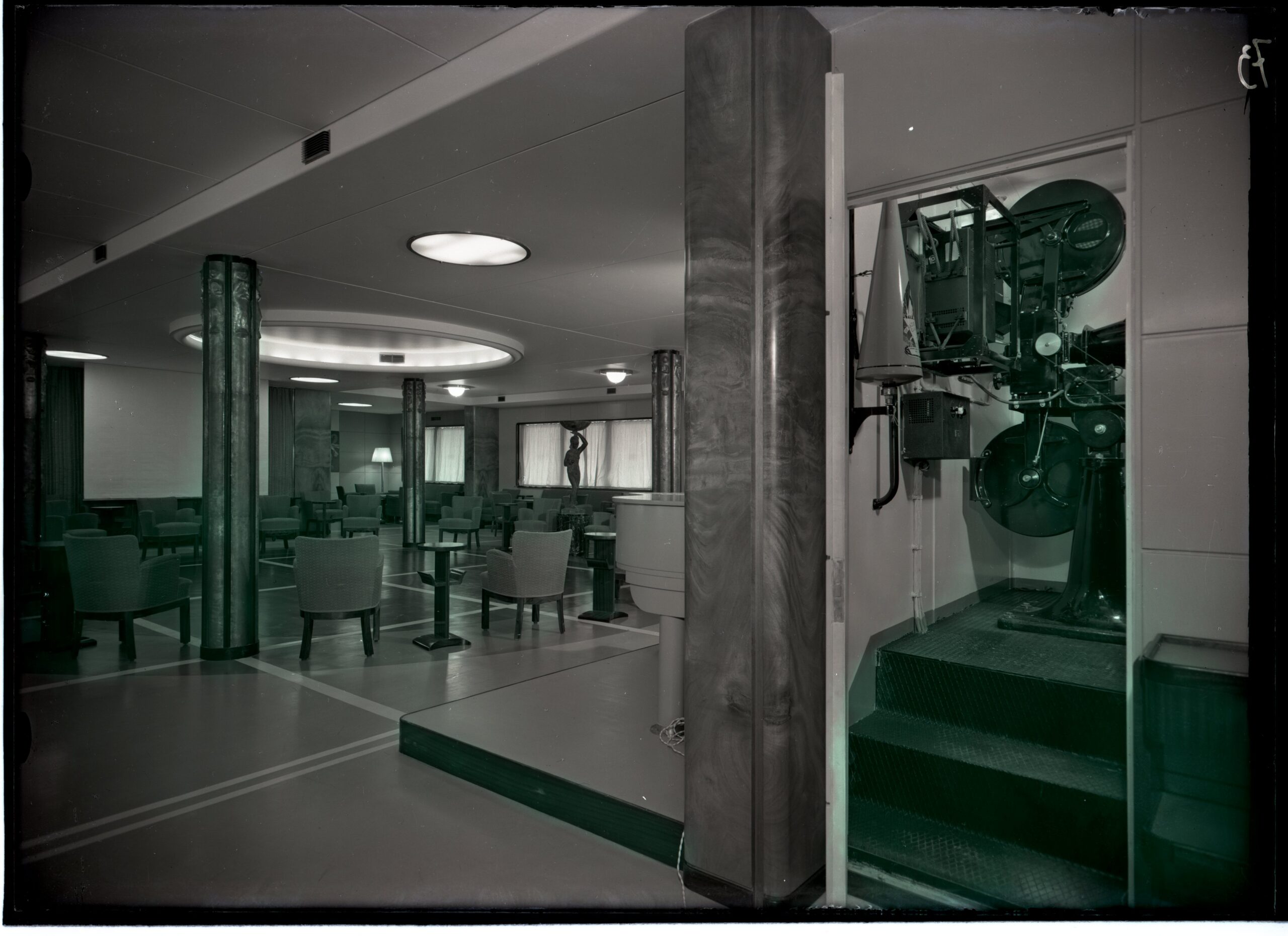

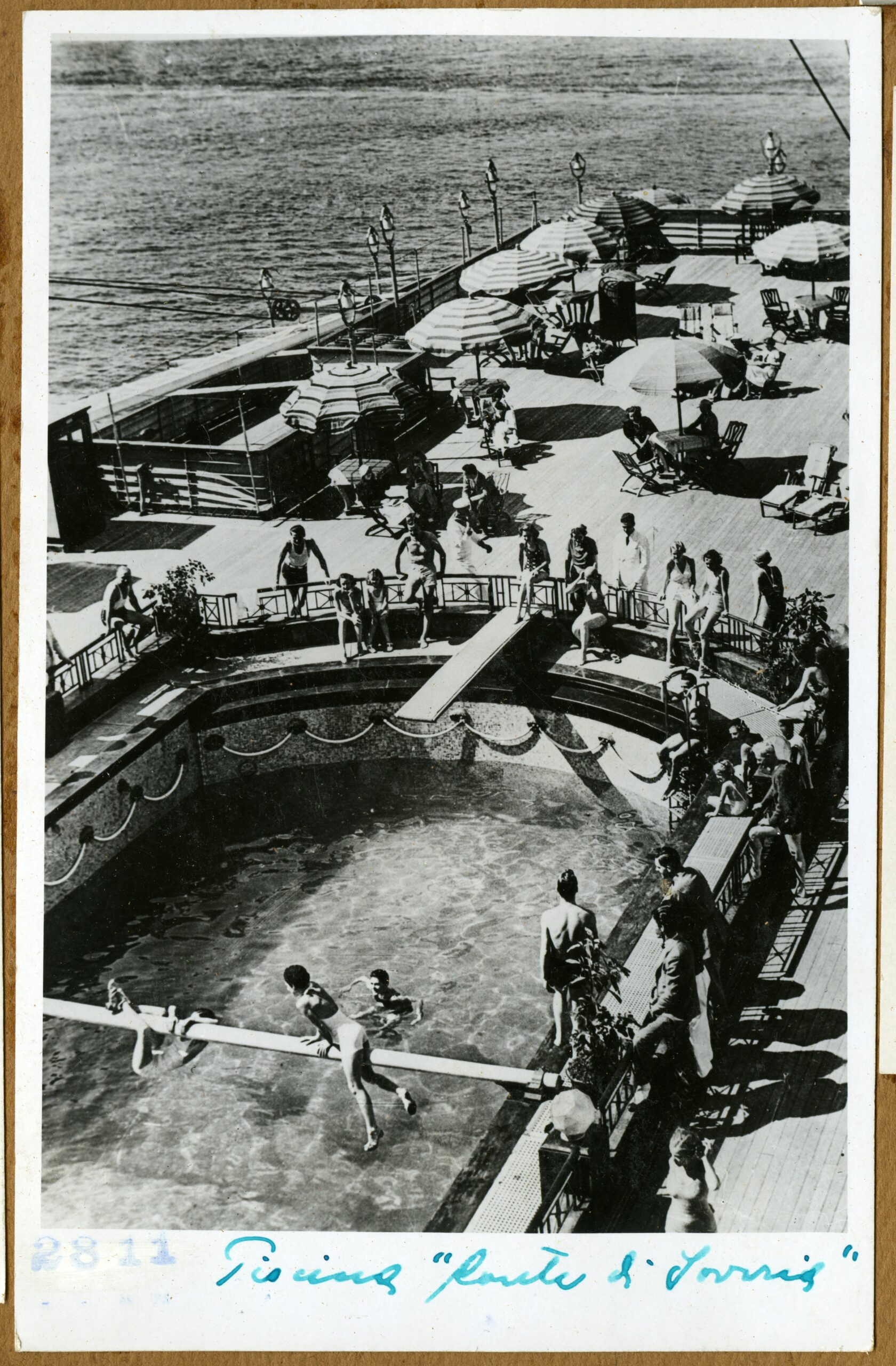

Tale evoluzione ha riguardato sia aspetti tecnologici che la qualità degli allestimenti interni e dei servizi offerti ai viaggiatori. Elementi caratterizzanti presenti nelle immagini e nei documenti relativi alle navi di linea costruite a Trieste dalla Saturnia fino al varo della motonave Vega (1938).

Gran parte di queste navi sono qui presenti.

Nei primi anni Venti riprendono regolarmente i collegamenti transoceanici interrotti durante la Grande Guerra: le crescenti limitazioni all’immigrazione introdotte negli Stati Uniti (e in taluni paesi anche all’emigrazione) fanno diminuire i flussi migratori, e dunque la domanda di viaggi economici anche se scomodi. Aumentano invece i viaggiatori con una maggiore disponibilità, attratti dal lusso e dalla velocità del viaggio sui moderni transatlantici.

Le più importanti compagnie di navigazione competono dunque per intercettare questo mercato in mutamento ordinando ai cantieri nuove navi che possano rispondere alle esigenze di una clientela d’élite. Servono navi più grandi, più veloci, più lussuose e confortevoli.

Nello stesso tempo, la cantieristica navale affronta prima un’iniziale impennata di ordini per ripristinare le perdite di guerra, seguita da una forte contrazione. Il Regno Unito era ancora il gigante mondiale della costruzione navale, ma la difficoltà dei grandi cantieri inglesi e scozzesi di adattarsi al rapido mutare del mercato e la rivalutazione della Sterlina ne minano la competitività. Ne approfittano i cantieri dei paesi più industrializzati e impegnati ad avere una capacità produttiva autonoma. Alcuni, come in Italia, adottano politiche protezionistiche e di sostegno finanziario che in Italia porteranno nel corso degli anni Trenta al controllo statale sia dei cantieri che delle compagnie di navigazione.

Trieste, annessa al Regno d’Italia da pochi anni, con i suoi cantieri navali è, come Genova, tra i principali protagonisti di questo riassestamento dell’industria marittima. Cessano così gli acquisti di navi passeggeri dai cantieri inglesi da parte degli armatori italiani i quali ordinano ai cantieri nazionali nuove unità che hanno anche lo scopo di promuovere l’immagine dell’Italia nel mondo.

Sono infatti anni in cui le avanguardie artistiche interpretano in modi e luoghi diversi una nuova estetica sensibile agli aspetti tecnici e funzionali e che mira a coniugare modernità, eleganza e tecnologia. Le costruzioni triestine si trovano così al centro di un rinnovamento che integra la decorazione degli interni delle navi con la loro struttura tecnica.